2023/10/09教養・リベラルアーツイベントコラム

「謎解きサイエンス」は、ワオ高校のオリジナル科目「科学探究」の学び体験イベントです。

「科学の目」で世の中を眺めれば、たとえ落語の中にでも科学的な気づきを発見することができます。

今回は、その第二弾。落語「ちりとてちん」から、どう「科学の目」で紐解いていくか。早速、体験してみましょう。

▼落語「ちりとてちん」はこちら▼

まずは「ワサビ」から。

ワサビはアブラナ科ワサビ属で⽇本原産の植物。その根茎をすり下ろして、刺⾝の薬味などに使うと、独特の香りとツーンとした特有の⾟みが大きな魅力です。中には、食べ過ぎて涙した人もいるのではないでしょうか。

噺の中では、ワサビを食べ過ぎた喜六が、お酒を飲んで、⾟さを和らげていましたが、さて、本当に和らげることができるのでしょうか?

実際には、お酒を飲むと少しは辛味が緩和されます。

ワサビの辛味成分は、アブラナ科植物に⾒られるカラシ油の⼀種である「アリルイソチオシアネート」で、これは⽔溶性です。ですから、⽔や酒で洗い流すことができます。

ところが、同様に⾟さで有名なトウガラシは、水やお酒を飲んでも辛味が緩和されることはありません。トウガラシの辛味成分である「カプサイシン」は油溶性(脂溶性)なためです。とはいえ、油を飲むわけにはいきません。

アルコールは⽔溶性成分と油溶性(脂溶性)成分の両⽅を溶かすことができますが、⽇本酒程度のアルコール度数では、残念ながら、油溶性(脂溶性)成分は殆どとけないのです。

次は「ちりとてちん」について考えてみましょう。

この落語の噺で出てくる「ちりとてちん」。東京の⽅では「酢⾖腐」とも言われ、⾖腐にカビが⽣えて腐った食べ物だそうですが、こういった珍味、実際に存在しています。

沖縄に「⾖腐よう」という⾷べ物があります。⽊綿⾖腐を麹と泡盛を含む「もろみ」に漬け込んで醗酵させたものです。

泡盛に漬け込むのは雑菌の繁殖を抑えるためで、麴で発酵させた発酵⾷品です。麹菌としてはベニコウジカビ(Monascuspurpureus)が多く使われます。

この「⾖腐よう」は、元々は中国の「紅腐乳」が伝わったものです。

「紅腐乳」は、⾖腐を塩漬けにしてベニコウジカビで醗酵させたもので、これは「⽩腐乳」というクモノスカビ(Rhizopus属)やケカビ(Mucor属)で⾖腐を醗酵させたものから派⽣したものと⾔われております。

また、中国には「臭⾖腐」と呼ばれる発酵⾷品があります。

中国北部で⾒られる「臭⾖腐」は、塩漬けした⾖腐をケカビ(Mucor属)で醗酵させたもので、先ほど紹介しました「腐乳」の⼀種です。

⼀⽅、中国南部‧⾹港‧台湾で⾒られる「臭⾖腐」は、⾖腐を発酵調味液につけたもので、作り⽅は⽇本のクサヤに近いです。

「⾖腐よう」や「腐乳」は調味料として⽤いることが多いですが、こちらの「臭⾖腐」は、煮物の具材にしたり、そのまま焼いたりして⾷べます。

⽇本でも味噌、醤油、酒には⽋かせない「麹」ですが、主に使われているのは「黒麹(アワモリコウジカビ:Aspergillus luchuensis)」や「⻩麹(ニホンコウジカビ:Aspergillus oryzae)です。

⼀⽅、⽇本本⼟以外では、アワモリコウジカビ、ベニコウジカビ、クモノスカビ、ケカビが多く⽤いられております。特に、「⼆ホンコウジカビ」は、⽇本本⼟でしか使われていません。

それは⼀体なぜでしょうか?その理由としては、次の⼆つが挙げられます。

まず⼀つ⽬は、ニホンコウジカビが⽇本本⼟で⽣じた家畜種であることです。

元々は「アスペルギルス‧フラバン」というカビで、このカビは「アフラトキシン」というカビ毒(有毒成分)を作り出します。これが突然変異でこの毒を生成する機能を失ったのが、「⼆ホンコウジカビ」です。そのため、「⼆ホンコウジカビ」が無害であることを証明するのは⾮常に⼤変なことで、ゲノム解析によって無毒性が証明されたのは2005年のことです。

もう一つの理由は、ニホンコウジカビは気温が高い環境では、うまく⽣育できないことです。

その他、使⽤法に違いが⽣じる特性として、コウジカビは蒸した材料に、クモノスカビは⽣の材料に繁殖しやすいという点があります。

では、腐敗と醗酵の違いはどのように決まるのでしょうか?

実は、⼈間の主観です。

微⽣物による⾷品の分解によって、外⾒や臭い、味、成分に変化が生じます。そのうち、⼈間が有⽤だと感じるものが醗酵、有害だと感じるものが腐敗。だから、極論すれば、嫌いなものは「腐敗」でもいいのです!

では、独特の臭気や芳⾹を持つ⾷品で比べてみましょう。

ピータン(⽪蛋)と 鰹節(本枯節)、醗酵⾷品はどっちでしょうか?

実は、鰹節(本枯節)が発酵⾷品です。

鰹節(本枯節)は、カツオの切り⾝を煮て燻した後、カビつけと乾燥を繰り返した発酵⾷品です。

カビがカツオのタンパク質や脂質を分解し、⽔分を奪うため、極度に乾燥し、うま味成分も多くなります。カビつけにはカワキコウジカビ(EurotiumherbariorumやEurotium repens)が使われます。

関⻄でよく使われる鰹節「荒節」は、カビ付けをしていないので、発酵⾷品ではありません。⼀⽅、ピータン(⽪蛋)は、アヒルの卵を強いアルカリ性の条件で変性‧熟成させたもので、アンモニアや硫化⽔素を含む臭いがしますが、醗酵はしていません。

いかがでしたでしょうか。

「ちりとてちん」という落語の世界から、科学的に醗酵に関する知見が拡がっていきました。

これはどういう意味だろう、なぜ、そのような結果が生じるのか、科学の目で探究することで、新しい世界が広がります。

是非、ご自身の「なぜ?」で探究をしてみてください。

▼今回ご紹介したイベント情報はコチラ▼

第1・3火曜日 18:00~19:00 開催中

【参考⽂献】

古橋昭⼦,⼭崎昶(2002)『落語横丁の化学そぞろ歩き 』 裳華房

⼭⽥修(2012)「⻩麴菌Aspergillus oryzaeのアフラトキシン⽣合成系遺伝⼦は機能しない―アフラトキシン⽣合成遺伝⼦ホモログクラスタの解析―」化学と⽣物50(8),p560-561

2023/10/09教養・リベラルアーツイベントコラム

その他の記事

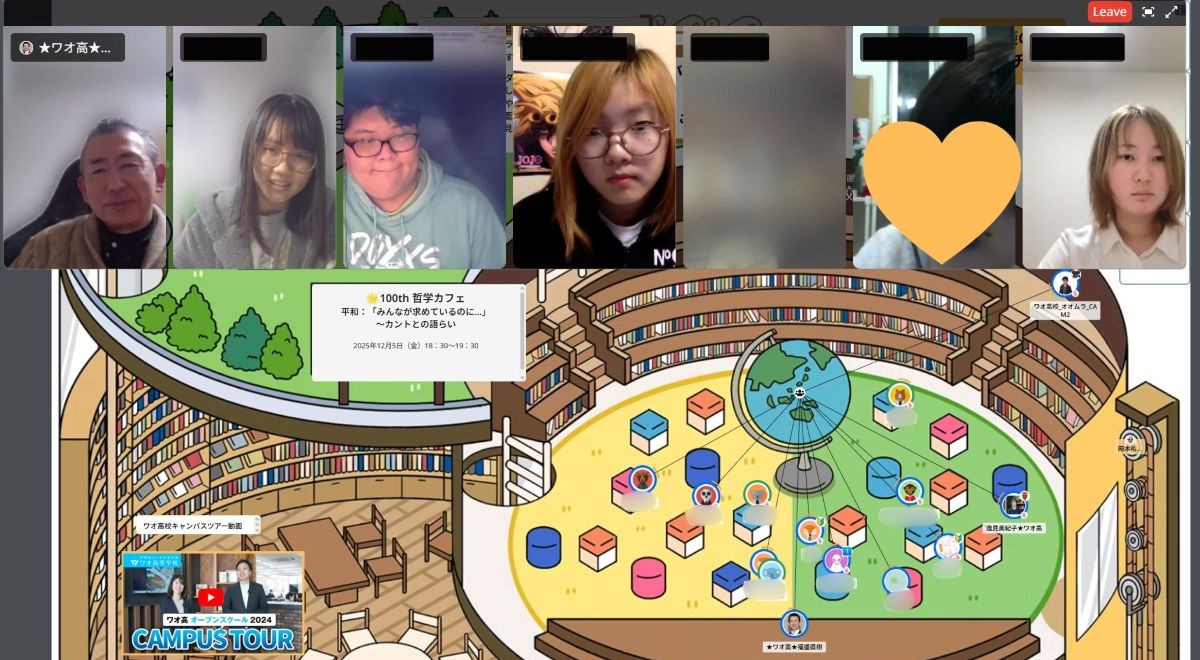

【哲学カフェ】記念すべき100回目の開催!「平和」について対話する1時間

2025/12/10

ワオ高祭で生徒の「彩り」輝く

2025/11/15

【教養探究】後期スタート!1年生がドキドキの対話授業デビュー

2025/10/02