2023/09/07教養・リベラルアーツイベントコラム

昨今、話題になっているChatGPT。

このテキストベースの人工知能モデルによって仕事での業務が驚くほど効率的になり、様々なところで今後どう使用すべきかが議論されています。

また、2045年には人工知能(AI)が人類の知能を超える「シンギュラリティ」、つまり「技術的特異点」が訪れるのではないか、とも言われています。

今後、人工知能がどんどん発達した場合、人類の立ち位置はどうなるのでしょうか? 人間の仕事が無くなってしまう? はたまた、人類が人工知能に支配されてしまう?

ワオ高校の科学探究体験イベント「謎解きサイエンス」でも人口知能について取り上げ、参加者と一緒に数々の「謎」に迫りました。その模様を報告します!

みなさんは、「ChatGPT」を使ったことはありますか?

興味はあるけどまだ使ったことがない、という方が多いのではないでしょうか。

「ChatGPT」で一体どんなことができるのか。まずはMicrosoftの「bing」のチャット機能を使って、「Image Creator」でイラストを生成してみました。

このように命令を出すと、AIはこんなイラストを生成しました。

誰が見ても指示通りに描かれたイラスト、と言えるのではないでしょうか。

更にこのイラストに対して

とチャットで命令を出すと、その都度、変更を加えたイラストが生成されました。

「背景を竹林に」

「格闘家を女性に」

指示内容が曖昧だとそのまま使えるようなイラストは生成できませんが、構図のヒントとしてなら十分使えそうなイラストが、ほんの数行のプロンプトで生成されるのは、驚きです。

みなさんは、人工知能が何に使われているか知っていますか?

SiriやAlexaはもちろんのこと、家電製品なども、最近は人工知能での処理を謳うものが登場していますし、車の自動運転機能も身近になりつつあります。

しかし、そもそも「人工知能」とは何でしょうか?

ここでその歴史を簡単に振り返ってみます。

そもそもの発端は、コンピュータが登場した時に、「人間の思考をコンピュータで再現できるのではないか」と考えられたことでした。

人間の思考も突き詰めればニューロンが作る回路を流れる電気信号です。ならばコンピュータの計算で再現できるのでは、という発想はごく自然なものと言えます。

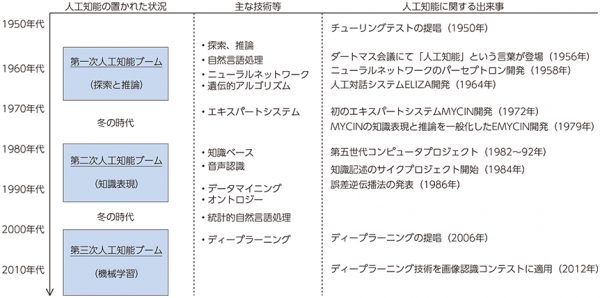

そのようにして始まった「人工知能」の開発には、大きく3つのブームがありました。

(出典)総務省「ICTの進化が雇用と働き方に及ぼす影響に関する調査研究」(平成28年)

第一次AIブームは、1950年代後半~1960年代で、「探索と推論の時代」と言われます。

「人工知能(AI)」という言葉が生まれた時代でもあります。オセロやチェスなどのゲームにおける、特定の「解」を探すことが可能になりました。

しかし、特定のルールがない複雑な状況には対応できず、ブームは終焉を迎えました。

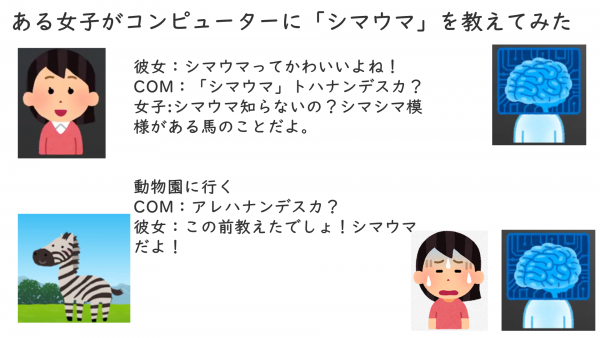

第二次AIブームは1980年代で、いわゆる「知識の時代」。

医師や弁護士のような専門分野の「知識」をコンピュータに取り込み、推論を行う「エキスパートシステム」に注目が集まりました。

しかし、例えば「シマウマ」を理解させるためには、シマウマに関するありとあらゆる情報を、コンピュータが理解できるよう記述する必要がありました。特に身体感覚に関するような情報を理解させることに苦悩したようです。その困難さから1995年頃には再び冬の時代に突入します。

第三次AIブームは、2000年代から現代まで続く「機械学習・特徴表現学習の時代」です。

大量のデータを与えて人工知能に学習させる「機械学習」が実用化されました。中でも「ディープラーニング」と呼ばれる技術では、データに含まれる特徴を人工知能自身が発見して学習していきます。

しかし、これには「人工知能がなぜその判断を下したのか」が人間には理解できなくなる、いわゆるブラックボックス化が懸念されています。

人工知能がもっと進歩し、より進化した人工知能を自ら生み出せるようになる「シンギュラリティ」を迎えた時、果たして、人工知能は人類の敵になるのでしょうか。

そもそも、なぜ人は「人工知能が人類の敵になる」という疑念を抱いてしまうのでしょうか。

それは人類の歴史が、常に他者の征服を繰り返してきたからです。それを人工知能に対しても投影しているのです。

しかし、人工知能にはそもそも「征服」の経験がありません。ですから「征服」という概念を理解しても、征服しようという意志を持つ理由がないのです。

人工知能はそもそも自己の報酬を最大化させる強化学習によって、様々な概念を学習し、行動と報酬の関係を「報酬関数」として修得しています。その点で極めて合理的な存在です。

したがって、自己の満足度を最大化させるための選択を行う、という目的においては、人間以上に貪欲なのかもしれないですね。

上記のことから、人工知能が人類に敵対する可能性は極めて低いと言えます。実際、人工知能の現状としては映画やアニメに登場するような、何でもこなせる「人工知能」ではなく、特定の条件下で人間よりも速く判断や処理ができる、というだけにすぎません。

ただし、殺人などの非倫理的行動を報酬を得るための条件として学習してしまった「非倫理的な報酬関数を持っている人工知能」や、特定の対象の幸福度だけを目的にして、他の集団への考慮を欠いた条件で学習し、目的のためには手段を選ばないような「報酬関数は倫理的だが,非倫理的な手段を取りうる人工知能」、あるいは、「報酬関数を自分自身で書き換えてしまう人工知能」が誕生してしまったら、人間が危機にさらされる可能性があることは否定できません。

人間と人工知能とが共存する世界には、人間の道徳心が必要不可欠と言えるでしょう。

最後に「本当の意味での人工知能は完成できるのか」という問題を考えてみました。

ほとんどの参加者が「できない」「わからない」という回答でした。

ここで、「そもそも”知能”とは何なのか」という疑問が提示されました。

この問いに答えられる参加者もまたいませんでした。

人類は「知能」はおろか、そもそも「生命」すら根本的な意味での定義ができていないのです。

もちろん、ある特定の分野では、「生命」の要件は定義されています。ですが、違う分野でもその要件定義が適用出来るとは言い切れません。人間は、実はあたりまえのことほど分かっていないのです。

人工知能は人類の敵か味方か?

この問題を考えるには、人工知能とは何か?敵とは?味方とは?それを深く追究していく必要があります。

深く追究したとしても、その答えはなかなか見つからないかもしれないし、そもそも答えなんてないのかもしれません。もし答えが見つかったとしても、明確に何かの役に立つとは言えないかもしれません。

―――

ワオ高校では、学校設定科目である「自然科学探究」「数理科学探究」「経済探究」「哲学探究」の授業で、答えが見つかりにくい、答えがない、すぐには役に立たないかもしれない問題について考えています。

なぜそんな大変なことに取り組むのか?

なぜなら「すぐに役に立つことは、すぐに役に立たなくなってしまうから」です。また、そういう哲学的な思考が、辛さの中に楽しさもあり、人生を豊かにしてくれるのです。

科学技術を社会の中で活かすには、倫理や法律、経済・政治・文化といった社会的価値観など、多様な要素が関わってきます。

「課題」を解決するためには、正確な科学知識を持っておくことはもちろんですが、科学技術と社会との関わりについて「多面的」に見つめることも必要です。

「謎解きサイエンス」では、身近なちょっとした疑問や不思議な出来事を題材に、社会における科学とは何か、また科学を社会の課題においてどう活かすのか、楽しく学ぶことができます。

「耳だけ参加」でもOK!お気軽にご参加ください。

謎解きサイエンス

https://www.wao.ed.jp/nazotoki_science/

次回:9月19日(火)18:00~19:00

「落語 de サイエンス!?

出来心「花色木綿」ってどんな色?」

2023/09/07教養・リベラルアーツイベントコラム

その他の記事

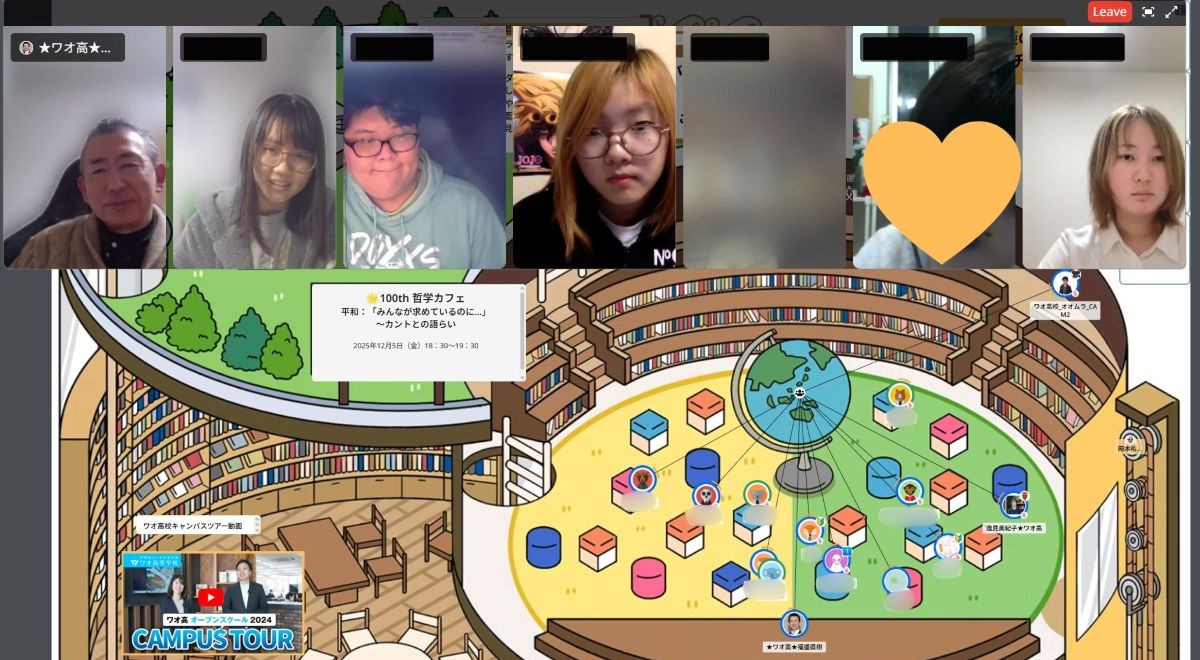

【哲学カフェ】記念すべき100回目の開催!「平和」について対話する1時間

2025/12/10

ワオ高祭で生徒の「彩り」輝く

2025/11/15

【教養探究】後期スタート!1年生がドキドキの対話授業デビュー

2025/10/02