2022/12/23教養・リベラルアーツイベント通信制高校

みなさんは、「トランス・サイエンス」という言葉をご存じですか?

“科学の言葉で語ることはできても、科学だけでは答えを見つけることができない「課題」”のことです。

こういった課題を解決するためには、正確な科学知識だけでなく、科学技術と社会との関わりについて「多面的」に見つめることが必要です。

そこで、ワオ高校では身近な疑問や不思議を題材に、社会と科学に関する課題を楽しく学ぶことができる「謎解きサイエンス」を開催いたしました。

11月17日(木)に行われた第1回目のテーマは「時計は正確だと困る!?時間の謎」です。

まず最初に、時間・時刻の基準について考えました。

“1日は何を基準に決めているのか?”と聞かれると、ある参加者が「自分が朝起きてから寝るまで」と答えました。確かに、生活している上では1日を実感しやすい基準ですよね。

しかし“1秒の基準は?”という問いに対しては、「『いーち』みたいに数えたらわかるんじゃない?」「その長さってどうやって決まってるんだろう」と参加者全員で頭を抱えました。

そこで、“1日と1秒の基準”について、先生から次のような説明が。

一日の基準は、たとえば、夜明けから次の夜明けまでというように、地球の自転一回転(と少し)が基本となっており、この1日を24時間と決めています。

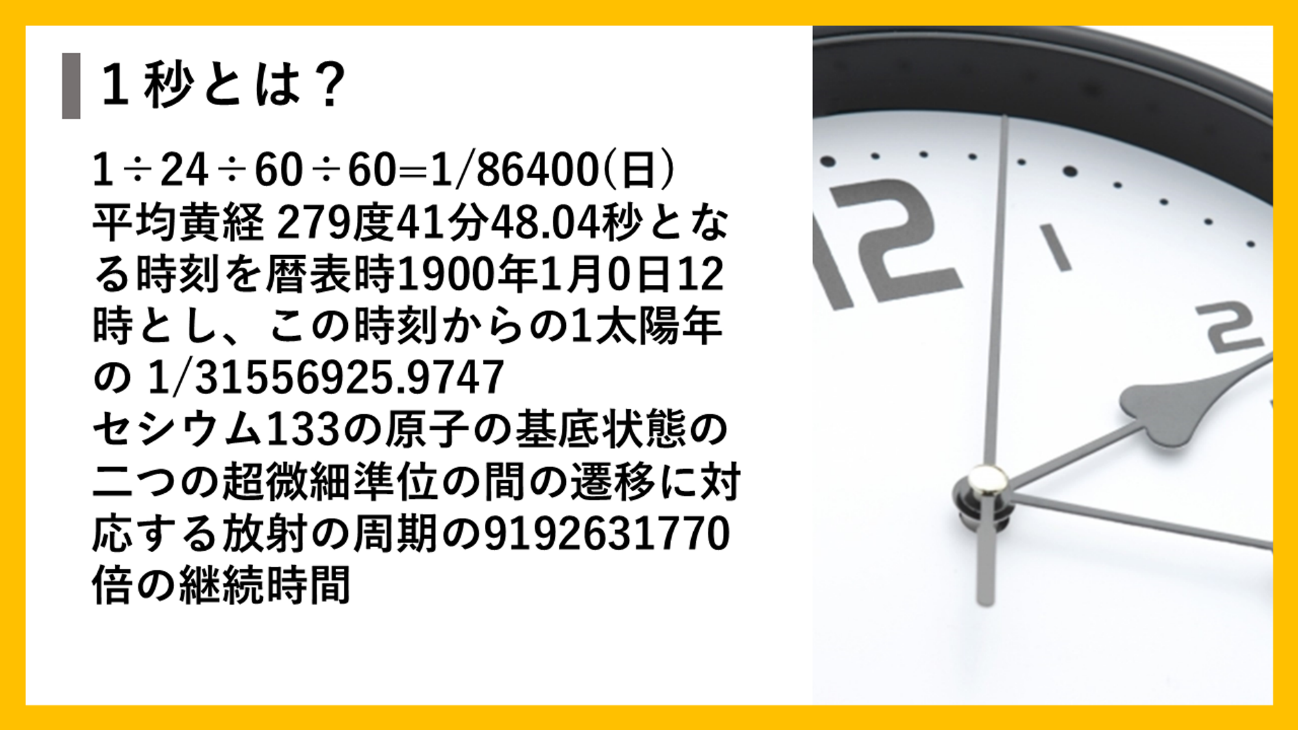

そして、1秒は1日=24時間、1時間を60分、1分を60秒、というふうに分割していくことで決められました。

その後、セシウム133という放射性元素の放射周期をもとに、1秒が定められました。

今は原子時計でこの基準に基づいて時刻を定めています。なんといっても原子時計は正確で、数千万年に1秒しかずれないのです。

しかし、これくらい時計が正確になると、地球の動きをもとにした時間(自然の時間)と、原子時計を基準にした時間(人工の時間)にずれが生じるようになりました。なぜなら地球の自転は一定ではなく、遅くなったり速くなったりしているからです。

では、自然の時間と人工の時間のずれをどうやって解消しているのでしょうか?

この問いに対し、先生は次の1枚の写真を示しました。

この写真を見た参加者からは、「59の次は00だから60なのはおかしい」という声が上がりました。

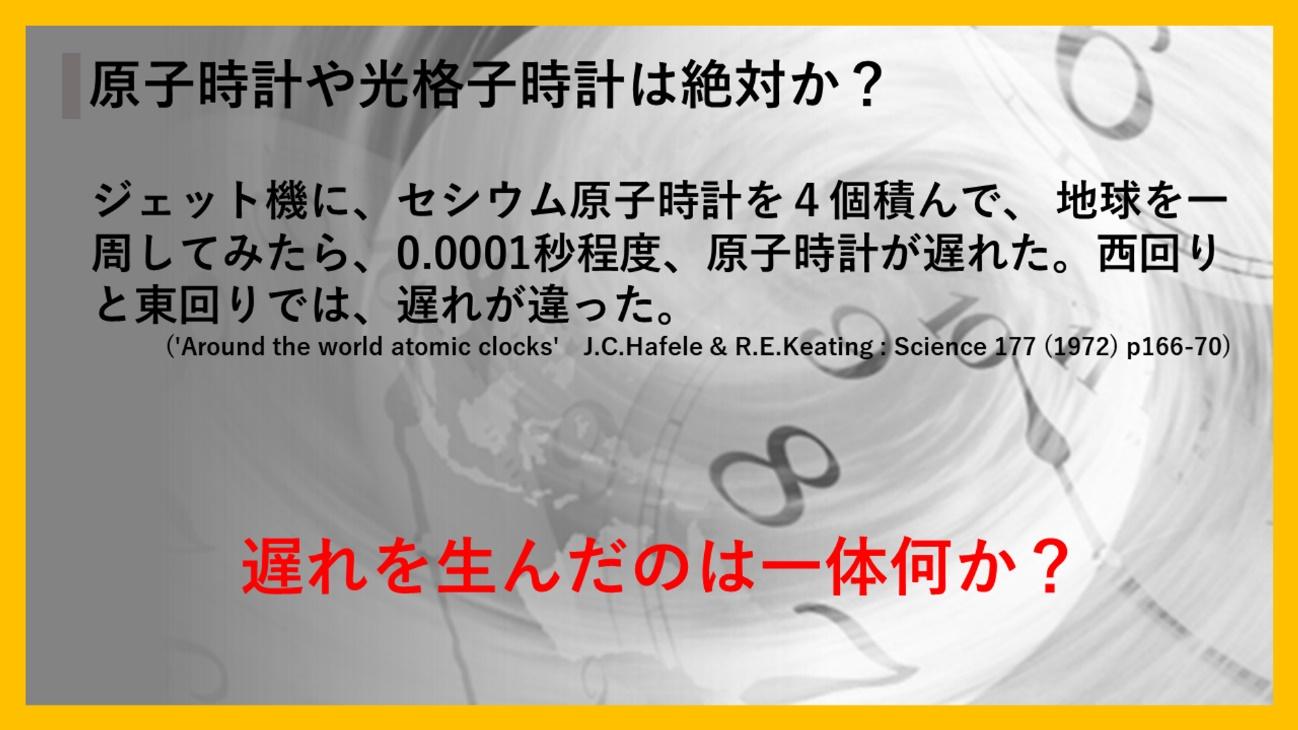

画像の時間の基準になっている、正確無比で遅れることはないと思われる原子時計ですが、実は遅れてしまうということが実験で示されています。

そこで、次はその実験について参加者全員で考えてみました。

先生からは「ジェット機に乗せた原子時計が、地上に置いてあった原子時計に比べて遅れてしまったのはなぜだろう?一体、地上とジェット機では何が違ったんだろう?」という質問が。

「振動?」と答えた参加者もいましたが、実は違いは「速度」だったんです! 速く動く物体の方が時間の流れが遅くなって、時間が遅れるのです。

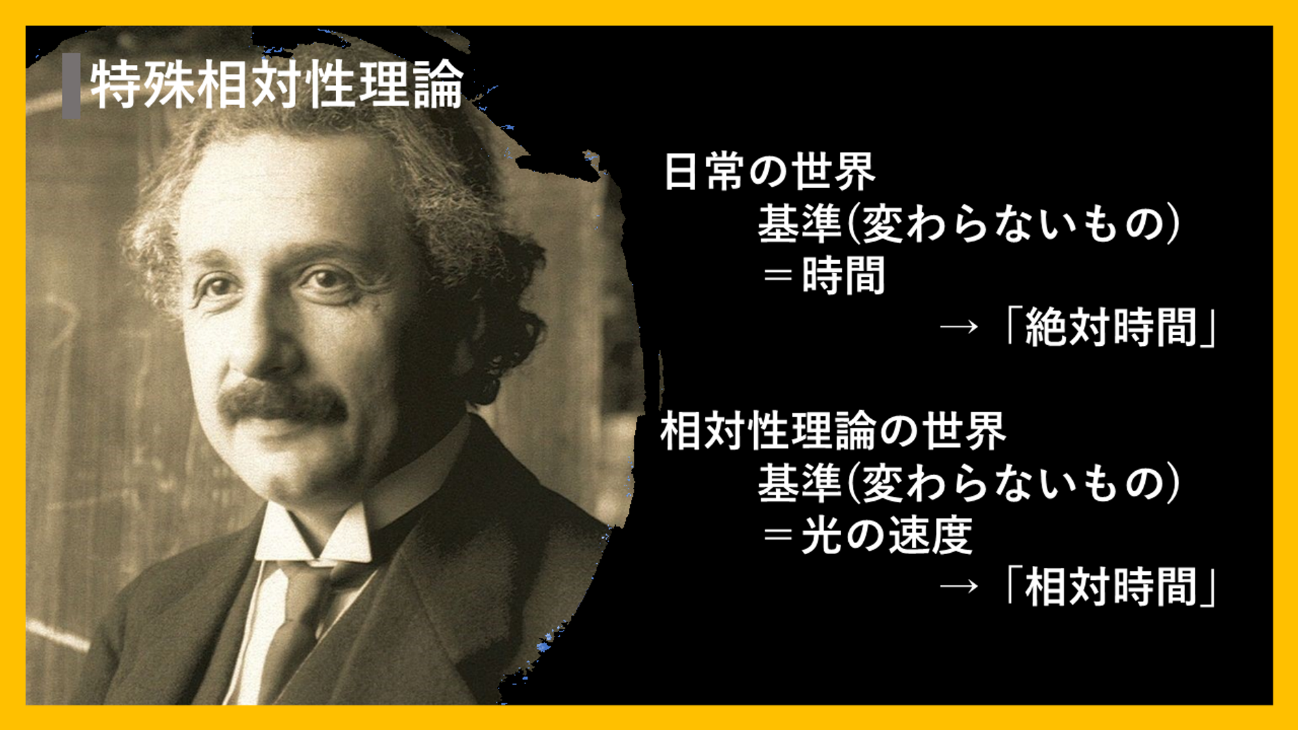

これを明らかにしたのがアインシュタインの相対性理論です。

日常の世界では変わらないものとして認識される時間も、相対性理論の世界では伸び縮みするものとして認識されるので基準になりません。

そこで、基準となるのが光の速度です。光の速度は誰から見ても常に一定なのです。これを「光速度不変の法則」といいます。

日常の世界と、相対性理論が適用される世界つまり宇宙では、世界の基準そのものが変わってしまうのです。

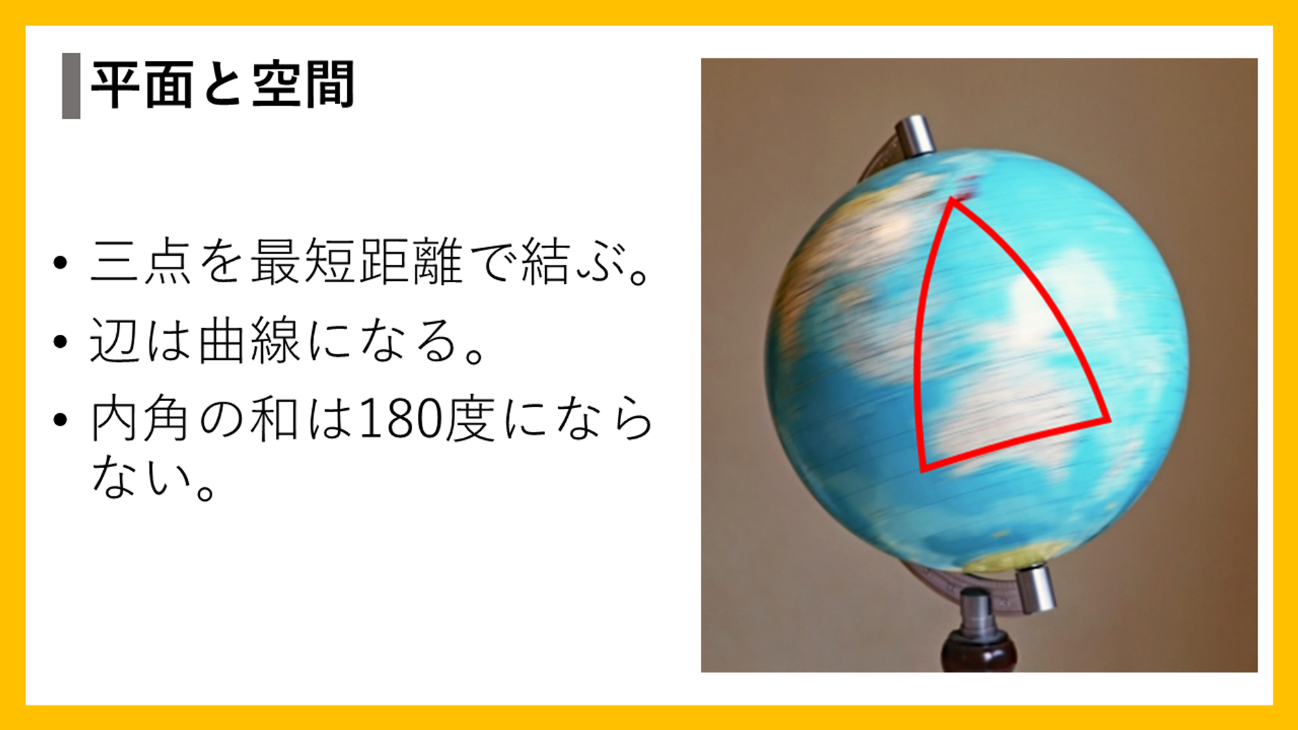

相対性理論の世界ではさらに不思議なことが起こります。重力や加速が働いているときは、直線よりも曲線の方が長くなってしまうのです。

上の画像のように、平面の地図上に三点を最短距離で結ぶ図形を描くと三角形になり、内角の和は180度になります。

しかし、空間上では、下の画像のように地球儀上の三点を結んだ時のようになります。

最短距離の線は曲線になり、内角の和は180度になりません。

これは空間そのものが重力で歪んでいるからです。 実はこの原理は、宇宙で重力を検知するために使われています。

このように、宇宙で基本となっている相対性理論ですが、今では私たちの日常生活の中でも使われるようになっています。

例えば、光速度は一定でその速度は越えられないため、eスポーツの世界大会などでは、サーバーまでの距離によって通信速度に有利不利が出ないよう、リアルで集まって開催する必要があるそうです。

他にも歪みや時間のずれなどが日常生活に入ってきており、その課題を解決してくれている人がいるおかげで私たちは生活できているんですね!

いかがでしたか?「謎解きサイエンス」では、できるだけ難しい言葉や公式は使わず、日常生活にあるものを例に色々な課題を解き明かしていきます。

次回1/19(木)のテーマは「戦争が作った食卓!?食品の謎」。みなさまのご参加をお待ちしています!

2022/12/23教養・リベラルアーツイベント通信制高校

その他の記事

後期の転入生らが集う1月スクーリングを実施しました

2026/01/16

【共通コース】中国語スピーチで全国2位!伊藤千紗さん、努力の成果を堂々と披露

2026/01/13

1年生の「総合的な探究の時間」成果発表会

2025/12/18