2022/06/16教養・リベラルアーツコラム

2022年、高等学校教育指導要領が改訂され、学習内容に様々な変化がおきています。

数学では統計教育が強化されたり、英語ではスピーチ・ディスカッションなどが行われるようになったり…。

今回は、数学の統計教育の強化(データの活用に関する変化)を見ていきます。

今回の学習指導要領の改訂では、数学では、大学の統計学につながるようになっています。データの活用が特に強化されているのです。

統計学とは、データ全体の中からデータの性質を調べたり、規則性もしくは不規則性を見つけたりする学問のことです。

統計学と聞くと、理系分野での学習とイメージする人が多いと思いますが、実は、文理を問わず社会で生きていく上でとても重要なものなのです。

統計学は大きく3つに分けることができます。

それぞれで手法は異なりますがデータを使うということに変わりません。

統計学は、私たちの身の回りの様々な部分で使われています。

特に、国ごとの平均寿命など人口に関するデータで使われていることが多く、他には、天気予報や医薬品の開発などに使われています。

「統計学って難しそう」

「アナリスト(分析家)みたいな人しか使わないんじゃないの?」

「自分は文系だから関係なさそう」

などと感じる人も多い統計学。しかし、統計学の基本的な部分である、“データを読み解く力”は私たち全員に必要なものであると言われています。

なぜデータを読み解く力が必要なのでしょうか?

いくつかの事例をもとに見ていきましょう。

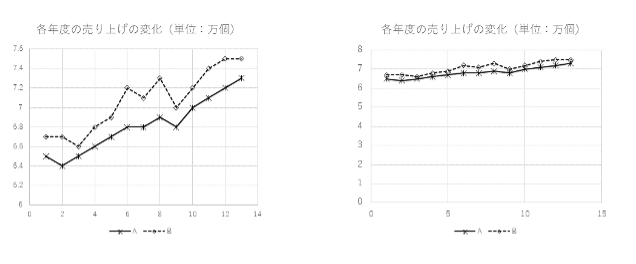

まずはこれら二つのグラフを見てみて下さい。

この二つのグラフはどちらも同じデータを示しているのですが、左のグラフの方が急に売り上げを伸ばしているように見えないでしょうか?

なぜそのように見えているのか。それぞれのグラフの左側を見ると、左のグラフの方が縦軸の範囲が細かいことが分かります。このようにグラフの範囲を変えるだけで、パッと見た時の印象を全く違うものに変えることができるのです。

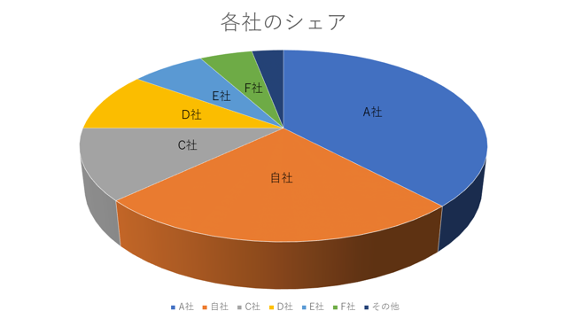

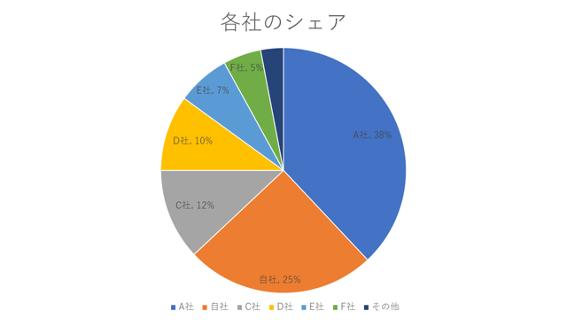

今度は下のグラフを見てください。

とある製品の各社のシェア割合をグラフにしたものです。

この立体のグラフをパッと見た感じでは、オレンジ色で表された自社のシェアが最も大きいように見えます。しかし、平面のグラフに置き換えて数値を入れてみるとどうでしょうか。

なんと、自社よりもA社の方が大きかったのです。これら二つのグラフは同じデータから作られているにも関わらず、見せ方によって全く違う印象を与えます。

これらのように、様々な情報は、数値の示し方や文章の書き方によっていくらでも印象を変えることができます。

正確な情報かどうか判断するためには、データの読み解き方を学んでおく必要があるのです。

平均寿命、天気予報、医薬品の効果など、日常において数値を用いて表現しているものはとても多くあります。

データを見て正確な情報かどうか判断するためにも、データの読み解き方、つまり統計の基本的な事項についてきちんと理解しておくことが重要です。

ワオ高校では、教養探究科目「数理科学探究」の一つに確率統計があります。

この科目では、世の中にある様々なデータを読み解く方法から世の中に転がっている様々な確率の面白い話まで、統計に関する様々なことを学ぶことができます。

興味のある方はぜひワオ高校のオープンスクールや個別相談にお越しください。

ワオ高校オープンスクール2022特設サイトはこちら

2022/06/16教養・リベラルアーツコラム

その他の記事

【哲学カフェ】記念すべき100回目の開催!「平和」について対話する1時間

2025/12/10

【教養探究】後期スタート!1年生がドキドキの対話授業デビュー

2025/10/02

フラットに政治を語り合う「せいじカフェ」開催

2025/07/29