2022/06/07教養・リベラルアーツ学校生活

高校数学の中でも難解なイメージのある「微分積分」。

先日は「身近にあるものに潜む微分積分」で、ジェットコースターやSNSなど「微分積分」が普段の生活に深く関わっている例をご紹介しました。

では、実際にワオ高校の授業では、教養としての「微分積分」についてどのように探究しているのでしょうか。

6月2日、2年次生が取り組んだ数理科学探究Ⅰ「微分積分」のZoom(対話)学習の様子をお伝えします。

4月の学習スタートから5週間。「分割」「極限」「矛盾」「視覚化」「変化」をテーマに、計算(数字)以外のアプローチでも、微分積分的観点で世界を捉えることが可能なことを学んできた生徒たち。今回の学習テーマは「変化を見ることで未来の世界を知る」。

まずは、火星移住計画、SDGsの目標、年金積み立て、カーナビ、天気予報、スケジュール帳、物理法則、終末時計、消費期限、チケット、インフルエンサー、建設予定の看板、物を買う行為、薬…など、「身の回りで未来について表現されているもの」をグループで出し合い、クラスでシェアしました。

「そもそも、後で発表する前提でグループワークしてるのも、未来について考えてたことになるよね!」という話にもなりました。

未来についてのイメージが広がったところで、「天気の予測に必要となる情報は?」のグループワークとクラスシェア。

気温、湿度、風の強さ、風向き、気圧、波の高さなどの他に、測定機材や過去のデータも必要になります。気象予報士という「人の力」も必要ですね。

ここまでで、未来予測の方法として

①確率的アプローチ

②統計的アプローチ

③微分積分的アプローチ

があることがわかります。

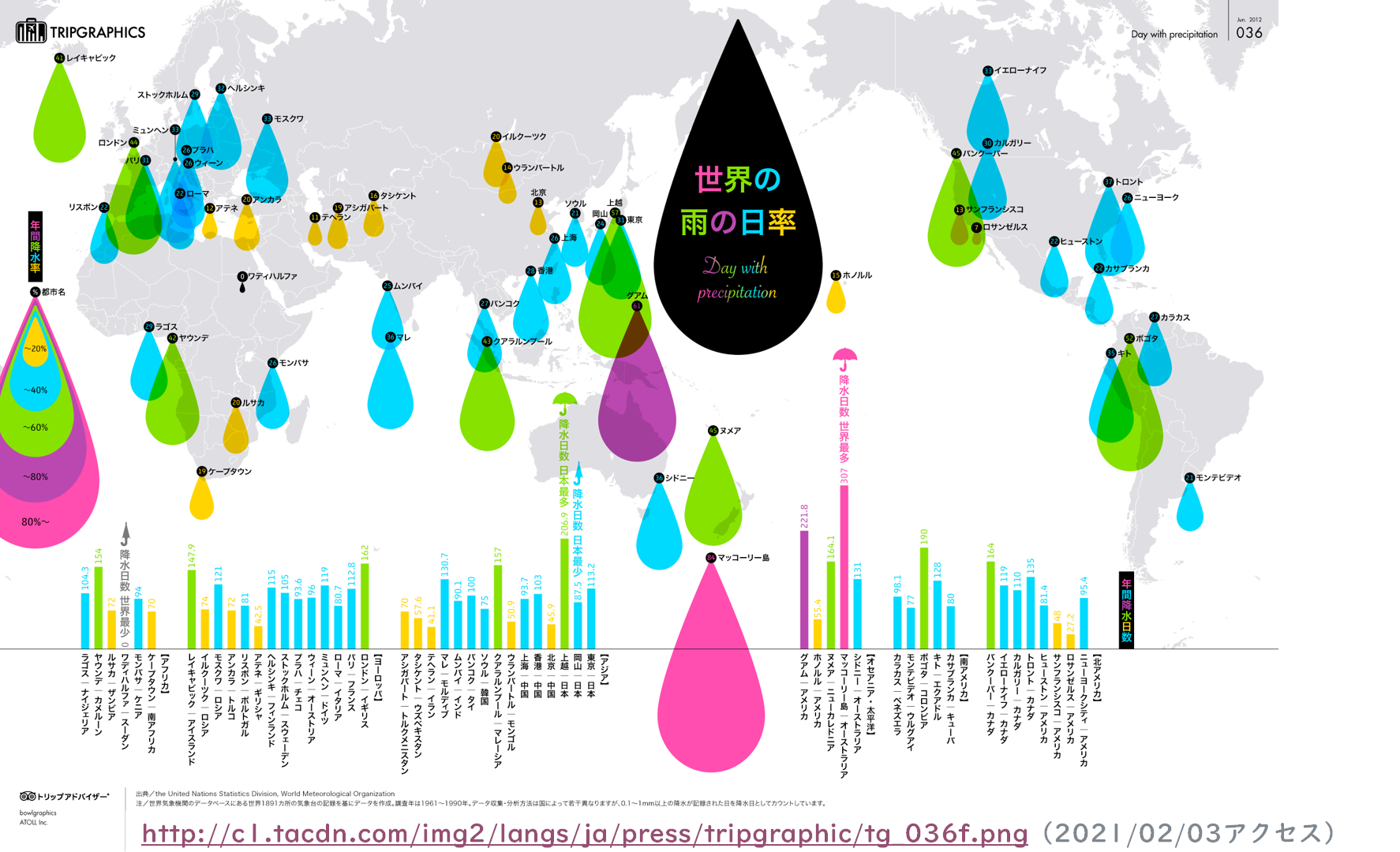

そして最後に取り組んだ課題は「グアムにあるすべての窓を拭いたら、いくら請求する?」。

グアムの人口や世帯数、面積、ホテルの数や窓清掃の単価、かかる時間、利益率など、関連しそうな数字を調べて計算するグループもありましたが、そもそも道具は?人手は?モチベーションは保てる?ボランティアなら?などなど、数字だけでは予測できない面もあります。

さて、実際のところお金は請求できるのでしょうか。このブログを読んでくださっているみなさんも、下の画像をヒントに考えてみてくださいね。

数学は万能なのか、予測を阻む要因は何なのかについても考えを巡らせての「未来予測」の時間でした。

教養探究やオプション講座など、ワオ高校の授業が体験できるオープンスクールの情報は、こちらでご確認いただけます!

2022/06/07教養・リベラルアーツ学校生活

その他の記事

【大阪キャンパス】クエストカップ2026~当日の大阪の様子をレポートします!

2026/02/13

クエストカップ2026に挑戦― 社会課題と向き合う探究の舞台へ

2026/02/11

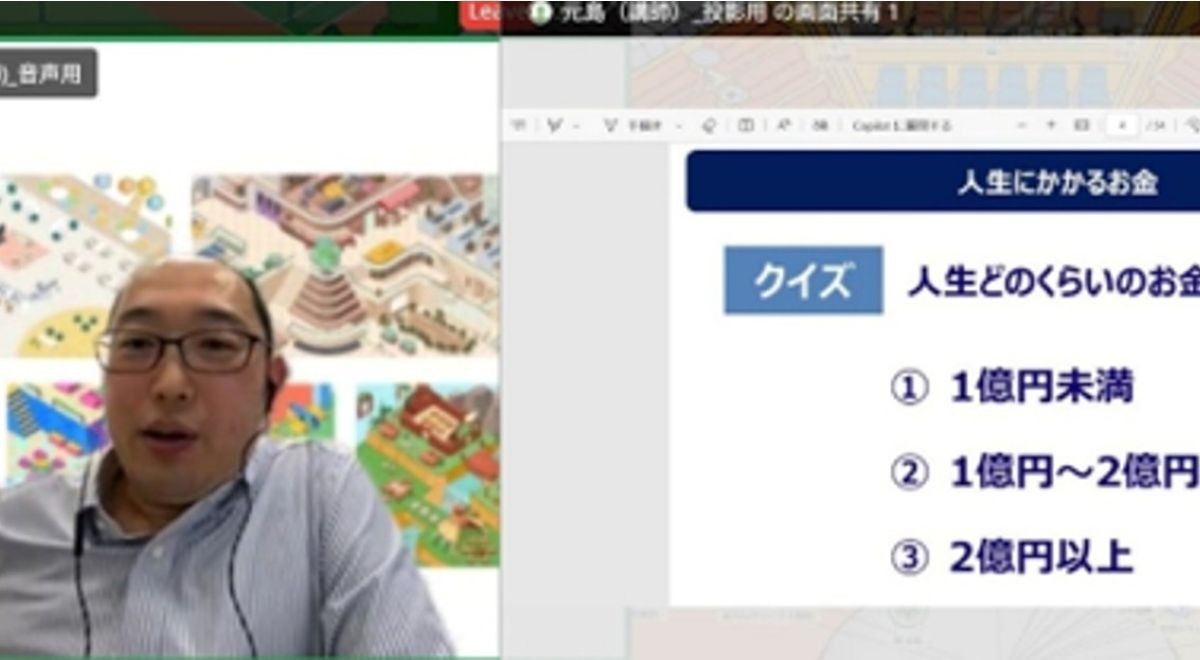

人生とお金を考える一歩に みずほフィナンシャルグループによる金融教育

2026/02/03