2023/01/11教養・リベラルアーツイベントコラム

フランスの哲学者マルク・ソーテが「考えの打ち合いの場」として始めたという哲学カフェ。

「フランクな場で、もっと気軽に哲学を議論したい」という創始者の思いを継いで、ワオ高校では今までも週に1度、哲学カフェを実施してきました。

そんな「気がつけば考えている自分に驚く」体験を一般の方にも広く味わっていただこうと、「ワオ高・秋の哲学フェス2022」に合わせて、哲学カフェをオープンな場として公開。

参加される皆さんには、身近で気になる「問い」に対して哲学者の思想をヒントに考えを深めていくために、「#ジューダイクエスト」として設定した10題をテーマに考えていただきました。

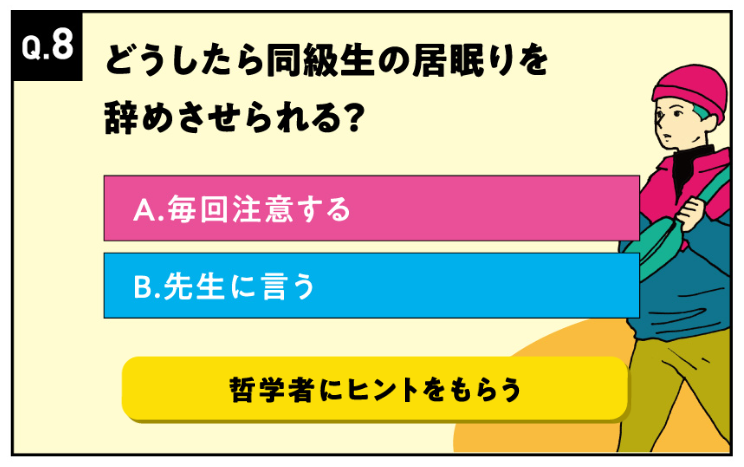

第8回11月25日(金)のテーマは「Q8:どうしたら同級生の居眠りを辞めさせられる?」でした。

まずはいつものように、提示された選択肢「A:毎回注意する B:先生に言う」のどちらかを選んだ上で話してみます。

今回はAを選んだ人がほとんどのようです。

Aを選んだ参加者「先生に言うと事が大きくなると思う。毎回ちょっとずつ言われた方が意識付けできそうだな、と。先生にはしっかり怒られるけど1回だけだし。」

Bを選んだ参加者「毎回言うとその子を否定している気になってしまうから。」

先生「どちらも相応の配慮をしているようですね。これって哲学するような話題なの?と思うかもしれないけど、実は大きな意味があるんですよ。

問題は、自由を与えるのか奪うのか、ということ。」

ここで、居眠りを辞めさせるのは「自由をA:与えることになる B:奪うことになる」の選択をしてみます。

先生「葛藤している人もいるみたいだね。これは明らかに哲学的な理由を語るしかないですよ。」

Aを選んだ参加者「自由は教養が無いと成り立たないものなので、居眠りを辞めた方がちゃんと教養を持ってもらうことに繋がると思う。」

Bを選んだ参加者「他人から言って辞めてもらうというのは、自由を奪うことになるのかな、と。」

先生「Aの人は先々を考えて『今、甘いことを言っても本人のためにならないぞ』、Bの人は『今、この子は眠いんだから、眠らせてあげよう』という発想だね。」

Bを選んだ参加者「『辞めさせる』ってこと自体が傲慢に思える。その人のエゴだと思ってしまうので、自由を奪うことになるかなと。」

先生「勝手に気にかけて独りよがりになってると感じるのかな。

いずれにせよ観点の問題なので、ここで結論を出す必要はありません。この問いによって『自由って何?』という哲学的に非常に大きな命題が出てくることが大切なんです。」

自由ってどういう意味なのでしょうか?

「自由に生きたいですか?」と尋ねれば、ほぼ全員が同意するでしょう。では、「自由に生きる」とはどういうことなのでしょうか。

参加者「しっかりと自律して自分から動けること。」

先生「家がお金持ちで働かなくてもいい環境だから、大学もほどほどに行って遊んで就職もせずに家でゴロゴロしてる人がいたとします。その人が『自由に生きたいからこれでいい』と言うなら、その人は本当に自由に生きていることになるのかな?」

参加者「自律してないから、自由に生きれてないと思う。自分で決められるのが自由だけど、その人は親や環境がそうさせているだけ。」

参加者「『自由気まま』ってやりたいことをやっている訳じゃない気がする。本能のままで、意思が感じられない。」

先生「大きなポイントですね。人間にとっての自由と動物にとっての自由は全然違いますからね。

動物は、遺伝プログラムによって生を繋いでいる。つまり、生まれてきた瞬間から子孫を残すためにプログラムされた一生を送るので、そもそも自由が与えられていないんです。」

先生からは「脳の可塑性」という視点が提示されました。

人間の脳はプラスチックのように自在に変化し得る(可塑性がある)特性を持っているということです。

「勉強しただけどんどん賢くなる」というように、人間には動物のような遺伝プログラムは適用されません。

先生「だからこそ、後からは補いきれなくなる部分もある。生まれてすぐに犬に育てられた人間は、5歳になってから人間の言葉を教えられても、話せるようにはならない。それどころか、大きなストレスがかかってしまい長くは生きられない。これは、人間の言葉の臨界期がおよそ5歳だからです。

つまり『眠りたいなら眠らせておけばいいじゃない』という発想をすると、いずれ眠ってはいけない時にも眠ってしまう脳になる。」

参加者「そのことをどう伝えるか、難しいですね…こっちの心配と、忠告を聞いている側の思いが嚙み合わないだろうし。」

先生「そうですね。教養が豊かになって、理解が深まれば深まるほど噛み合わなくなってくる。だったら諦める?」

参加者「諦めるのは、まずい…。」

先生「そう、諦める必要は無いよね。

深い領域を知っている人間は浅い領域に行けるけど、浅い領域しか知らない人間は深い領域のことは生涯分かりません。深い領域にいる人は相手に合わせることができる。

例えば『人と会うのが嫌だ』と言って1人になろうとする子を放っておくのは、本当はダメ。でも、そっとしてあげるという優しさを持つことも大事。どういう風に対応しようか考えるのが周りの温かい目なんです。

そっとしておくのと放っておくのは全然違います。放っておくと、本当に人と交流できない人間に脳が変化してしまう。そうすると何歳になっても人と交流できません。

逆に言うと『学び続ける脳』ってすごいことになると思いませんか?」

参加者「脳が莫大な知識を持ちそうです!」

「同級生の居眠りを辞めさせる」という問いが、哲学の世界では「自由論」という有用なものに変わっていきました。

さて、本題である「同級生の居眠り」は辞めさせることができそうでしょうか。

参加者「脳に可塑性があることを知ってもらうのが一番の説得になると思う。」

先生「同級生がわかってくれるかが重要ですよ。」

参加者「どこの入口から話をしたらそこまでたどり着けるかを考えないと…」

先生「その子なりの価値観がありますからね。親密度や距離感が関わってくる。『いつも眠そうだけど疲れてるの?』みたいに話しかけることから始めて共感してもらえる関係性を作れたら、話を聞く気持ちにもなるかもしれないね。」

これで、スクーリングの授業にもみんな居眠りせずにバッチリ参加することができそう?!

今回参加していた来年度入学者「ワオ高ゼロ年生」も、今まで考えたことのなかった哲学的アプローチによる対話を楽しんでいた様子でした。

■1月13日(金)スタート!1月~3月の「オープン哲学カフェ」詳細はこちら>

■「謎解きサイエンス」「学校説明会」など、その他のイベント詳細はこちら>

2023/01/11教養・リベラルアーツイベントコラム

その他の記事

【哲学カフェ】記念すべき100回目の開催!「平和」について対話する1時間

2025/12/10

ワオ高祭で生徒の「彩り」輝く

2025/11/15

【教養探究】後期スタート!1年生がドキドキの対話授業デビュー

2025/10/02