2022/08/01教養・リベラルアーツ学校生活

ワオ高生が必修で学ぶ教養探究。中でも数理科学は、「微分・積分」「確率統計」ともに何だか難しそう…。

でも、これも全員がどちらかを選択して学習する必修科目なんです。

タイトルを見るとちょっと楽しそうにも思えませんか?

今回は、そんなワオ高の数理科学「確率統計」の対話学習をご紹介します。

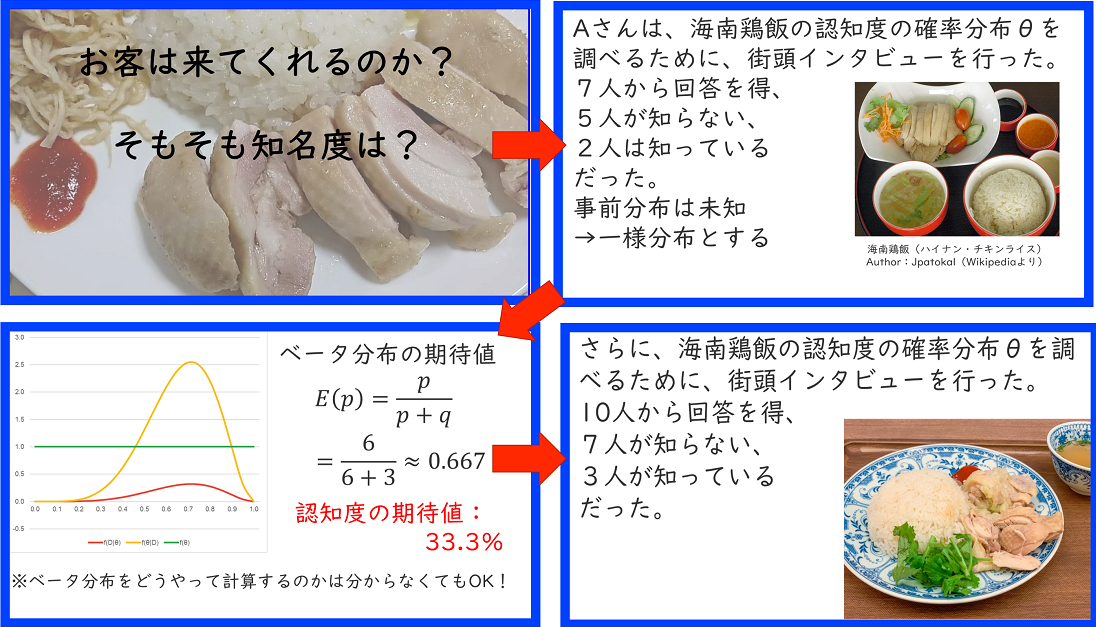

海南鶏飯のお店を出したいAさんが実施した「ある調査」を題材に、今までに学んだベイズ推定を実際に自分たちでやってみた後、そこから一歩進んでマーケティングについても考えていきました。

■統計(データ活用)を学ぶことの重要性について解説した記事は、「データの活用(統計学)は私たちにどう関係するのか」をご覧ください。

■数理科学「微分・積分」の授業の様子はコチラをご覧ください。

まずはアイスブレイク「学習を進めていく中で身近に感じた確率統計」について話した後、さっそく一つ目のグループワーク・・・その前に、「海南鶏飯(ハイナン・チキンライス)って何?」の疑問を解決!

先生から説明があり、どうやら東南アジアのスパイシーなチキンライスらしいことは判明しましたが、ほとんどの生徒は食べたことがありません。

お店を出したいAさんも、そんなことが気になったのでしょう。海南鶏飯の認知度を調べるために街頭インタビューを行ったようです。

グループワークで取り組むクイズは「海南鶏飯、認知度の期待値は?お店をやる?やらない?」。

難しい数式の中身は、大学で統計学を専門に研究する人以外には必要ありません。

ベイズ理論に従って調査結果の数字を当てはめていくことで、確率を更新していくことが可能である、という枠組みを理解した上で、考えます。

与えられた数値と式を使って、一生懸命計算してみていました!

あるグループの会話

「わからん…」

「多分そんなに変わらんよね!」(←勘に頼り始めたぞ)

「やる?やらん?」

「30%ならやる。」

「知ってる=好きとは限らんけど?」

「競合店が無いから、上手く行けば当たりそう!」

それにしても、計算はよくわからないのに何とか知恵を出し合って判断しようとしているワオ高生、さすがです!

グループワークの結果を全体でシェアした後に、実際に2つめの調査結果を投入して計算してみると、「知っている」の期待値は下がる、という結果になりました。

このように、計算すれば数値は出るのですが、ベイズ推定では確率しか出すことができません。やるかやらないかは人間が決める必要があります。

そこでクエスト「店舗の売り上げは何で決まるのか?」。

マーケティングの領域である、店舗の売り上げに影響を与えそうな要素について、グループで考えます。

あるグループでは要素について各自リサーチしてチャットに上げていったり、別のグループでは要素を可視化することを意識して取り組んだりしていました。

・材料費と販売価格はバランスが大切。人件費などコスト削減のための運営システムも必要。

・立地:最寄り駅の利用者層は?アクセス悪い場所だと?

・宣伝方法はたくさんあり過ぎて難しい。軽く流すネット広告とわざわざ買って読む雑誌だと、来店してくれる確率も違いそう。

・方向性がバラけないことが大事。

・来店者向けアンケート:味やサービスについても聞けるよね。

立地、営業時間、宣伝、ターゲット層、人件費、回転率、原価率、イベントなどなど、たくさんの要素について、様々な意見が出てきて・・・「15分のワークって、短すぎるよね!」。

まだまだ話し足りなかったようです。

いずれにしても、各要素についてデータを取っていくしかないんですね。

自店のデータでなくても構わないので、必要な要素を選んでデータ収集し、それを分析するのが大切ということです。

情報の授業でも取り組んだ、重回帰分析、ABテスト、カイ2乗検定も活用できます。

ここでマーケティングについての解説も入りました。

授業の内容からもわかるとおり、「確率統計を知らずにビジネスを語るべからず!」という風潮によって、データサイエンスの隆盛が起こっているということが確認できました。

最後に、授業を担当した川口先生直伝、海南鶏飯(ハイナン・チキンライス)の爆速クッキングレシピが公開され、みんな大喜び!

授業終了時刻の12時、お昼前のお腹の音が、一斉に鳴り響いたようでした(?)。

次週にはいよいよ教養探究最後のレポート提出が控えています。学習を終えたワオ高生からどんなレポートが出てくるのか、楽しみです。

2022/08/01教養・リベラルアーツ学校生活

その他の記事

人生とお金を考える一歩に みずほフィナンシャルグループによる金融教育

2026/02/03

【岡山キャンパス】岡山県立美術館で対話型鑑賞をしました

2026/01/30

【特別活動】「毎日朝起きるのが楽しくて仕方ない」―Pebble株式会社様による講演会を開催!

2026/01/29