2022/05/06大学受験コラム

1990年代にインターネットが世界規模で急速に普及し、そこから現在にかけて、社会は大きく変化しました。

今ではスマホがあれば世界中の誰とでも繋がることができ、ネット上には膨大な量の情報が蓄積されています。海外の情報もネットのおかげで、いとも簡単に入手できる時代となりました。

最近では、AIが普及してきており、社会は今も変化を続けています。

しかし、変わっているのは社会「だけ」ではありません。

社会の変化に伴い、世界規模で求められる能力と教育方針も変化しています。

では、具体的には能力や教育方針がどのように変化しているのでしょうか。

社会が変化する中、社会人として求められる能力も従来の知識型から課題解決型へと変わってきています。課題解決型の能力とは、直面した課題や困難を自らの力で解決する能力のことです。

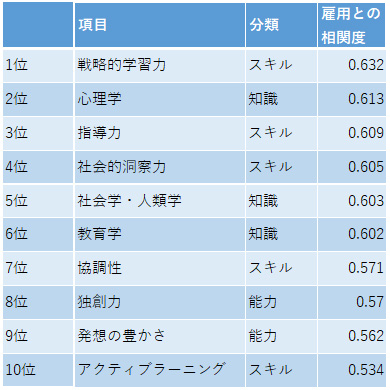

イギリスのオックスフォード大学は、「2030年に必要とされるスキル」という論文で120種類の知識・能力・スキルをランキング化したデータを発表しました。

その中のトップ10までを下の表に紹介します。「雇用との相関度」の高さが高いほど必要とされるスキルであることを示します。

表1「2030年に必要とされるスキル」トップ10

出典:The Future of Skills: Employment in 2030 – University of Oxford

戦略的学習力とは、新しいことを学んだり教えたりするとき、状況に応じて最適な学習法を選び、実践できる能力のことです。

トップ10を見ると、対人関係能力、創造力、学習力、協調性などのスキルや能力が上位にあることがわかります。

これらは社会で働く際、課題や困難を解決していくために必要な能力です。

では、英語力や数学力、化学力などの従来の知識型の能力はどうなのでしょうか。

下の表に紹介します。

表2「2030年に必要とされるスキル」知識型(教科、科目)

出典:The Future of Skills: Employment in 2030 – University of Oxford

このように、学校で教わる英語、歴史、生物などの知識型の能力はそれほど上位になく、驚きなのは、数学が81位と下位にあることです。

この理由としては、2030年にはAIが普及しており、これらの知識型の能力はAIでカバーできるようになっていると考えられることが挙げられます。

逆に、上で紹介したトップ10は「人間性」の部分が多く、AIではカバーすることが難しい能力であるといえます。

以上のような社会で求められる能力の変化に応じて、世界の教育方針も変化しています。

続いて教育方針の変化について紹介します。

グローバル化や情報化など社会構造が大きく変わり、社会で求められる能力も大きく様変わりしてきた中で、これら能力を育成するためにOECD(経済協力開発機構)が2015年から「Education 2030 プロジェクト」を開始しました。※1

このプロジェクトは,30を超える国の教育関係者が、2030年という近未来において子ども達に求められるコンピテンシー(資質・能力)について検討するとともに,そうしたコンピテンシーの育成につながるカリキュラムや教授法,学習評価などについて検討していくものです。

2018年に公開された文書に記載された今後の予定には、

・中央,地方の政府が,Education 2030プロジェクトで示された、近未来の子どもに求められるコンピテンシーの育成に関連する政策やカリキュラムのデザインを検討し、経験を共有すること

・生徒,教師,学校管理職,保護者が「ラーニング・コンパス 2030」(※2)を活用した具体的事例について知ること

とあります。

ラーニング・コンパスとは、生徒が教師の決まりきった指導や指示をそのまま受け入れるのではなく、未知なる環境の中を自力で歩みを進め、意味のある、また責任意識を伴う方法で、進むべき方向を見出すように導く教育方針のことです。

具体的には、AIが必要不可欠となった社会の中で、自らの意思で行動し、生活していけるような能力を育成するための教育方針のことです。

このことからもわかる通り、AIが必要不可欠となる社会に備えて、私たち一人一人が、社会で求められる能力の変化に伴う教育方針の変化について具体的に理解していく必要があります。

ワオ高校では教育方針の変化に基づき、思考力や主体性を育成するために「なぜ」を大切にした「教養探究」がカリキュラムに組み込まれています。探究とは、物事の本質や意義を探って見きわめようとすることです。

ワオ高校では哲学、科学、経済を「探究」してもらいます。

いつもは正解を求められるのが学校の勉強かもしれませんが、教養探究では、知ること、考えること、対話することを大切にしており、「簡単には答えを1つに絞れない」実社会の問題に向き合い、課題解決能力の育成に力を注ぎます。

そして、皆さんが「これからの社会に必要な人材」になるためのサポートをしていきます。

(参考資料)

※1 OECD Education 2030 プロジェクトについて

(文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程企画室/2018年)

※2 OECD ラーニング・コンパス(学びの羅針盤) 2030

(文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程企画室/2019年)

2022/05/06大学受験コラム

その他の記事