2022/04/19教養・リベラルアーツビジネス・起業コラム

皆さんは中高生の内からお金に関する学習を行うことについてどのように感じますか?

例えば、投資にまつわる話は中高生には早すぎるのではないかと思われる方もいらっしゃると思います。しかし、そんなことはありません。

そんなお金についての学習についてみていきたいと思います。

2022年4月からスタートする高校の新指導要領において、お金にまつわる改訂がありました。家庭科の学習でお金に関する学習が行われるようになったのです。

ところが、松井証券が2021年9月に行った調査(松井証券株式会社調べ)によると、2022年4月からお金に関する学習が行われるようになることを知っている保護者は、わずか25%でした。

2022年4月より、成人年齢の引き下げにより、18歳から親の許可なくクレジットカードを作成することが可能になり、それに伴い、様々な金融トラブルが増加することが予想されます。

そのため、お金に関するリテラシーなどを早い段階から学んでおく必要があるのです。

実際に高校生や大学生で発生しやすいトラブルの例をいくつかあげます。

①リボ払いでいろんなものを買っていたら気が付いたらかなり高額な支払いをする羽目になった。

②ダイエットサプリをお試しのつもりで購入したら、定期購入のもので解約するには最低半年は定期購入しなければならず、お金がかかった。

このような例は、国民生活センターのサイトなどを見ると様々なものがあります。

そのため、このようなトラブルに遭遇しないための学習を行う必要があります。

ここまで、お金にまつわるリテラシーの必要性についてはなんとなくでも理解していただけたかとは思います。では投資についてはどうでしょうか。

1974年時点で郵貯の定期預金金利は、4.32%でしたが、2022年3月22日現在では、0.002%となっています。

1974年に郵貯で100万円預けたとすると、一年間でもらえる利子は約4万円でしたが、現在は、預金しても一年間で20円ほどしかもらえません。これでは貯金をしてもお金はあまり増えません。一方で、経済状況によっては物価が上がることもありえます。

そこで、お金を増やすための投資という選択肢が出てくるわけです。

投資には、株式投資をはじめとして様々なものがあります。投資の種類ごとの違いだけでなく、投資における注意点(メリット・デメリット等)について正しく認識できているのでしょうか?

実際、金融広報中央委員会が公表した意識調査(※1)によると、金融に関する知識についての問題の正答率は全体で、56.6%ほどとなっており、海外の調査と比較可能な事項について知識に関するものの正答率は60%、行動に関しては65%となっています。

これを英国、フランス、ドイツと比較すると、知識については3ポイントから12ポイント低く、行動に関しては3ポイントから20ポイントも低くなっています。

実際、投資に関してもさまざまなトラブルが発生しており、その中には詐欺被害も存在しています。投資に対して知識がないがゆえに起きたものもあります。

インターネットが発達した昨今、お金のトラブルは極めて身近なものになりつつあります。

また、キャッシュレス化が進んでいる現在では、現金を使わないとお金を使っているという感覚が希薄になりやすいです。その結果、使い過ぎなどの問題が発生しています。

このようにお金に関して様々なトラブルが発生している現代社会において、お金に関しての知識は極めて重要です。2022年度から適用される高校の指導要領の改訂も、お金に関する知識の重要性を示しています。

ワオ高校では、教養探究の科目の1つとして経済探究の科目があります。この科目では、お金の本質や使い方を考えたり、グループで議論したりします。

他学校では、家庭科や公民の授業の一部として扱われがちなお金に関する授業ですが、ワオ高校の経済探究は、必修として最低半年は学習を行うため、しっかりと学習を行えます。

興味のある方はぜひワオ高校の個別相談や体験授業にお越しください。

※1 「金融リテラシー調査 2019年」の結果、金融広報中央委員会、2022/04/19参照

2022/04/19教養・リベラルアーツビジネス・起業コラム

その他の記事

【特別活動】「毎日朝起きるのが楽しくて仕方ない」―Pebble株式会社様による講演会を開催!

2026/01/29

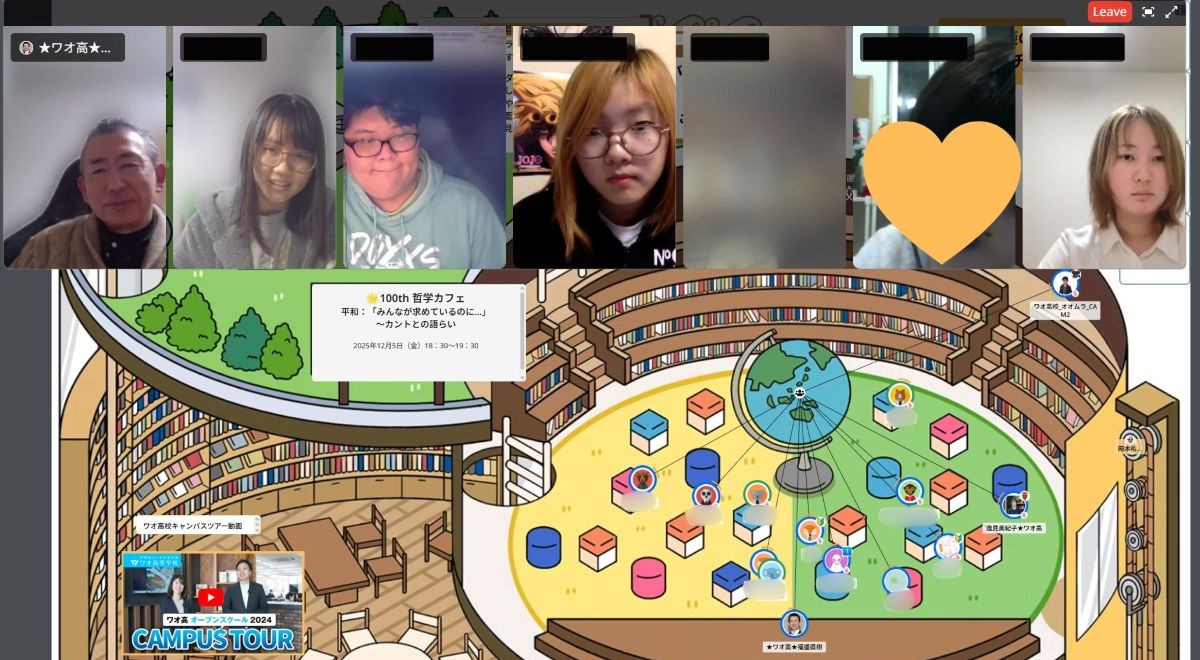

【哲学カフェ】記念すべき100回目の開催!「平和」について対話する1時間

2025/12/10

【教養探究】後期スタート!1年生がドキドキの対話授業デビュー

2025/10/02