2022/04/15教養・リベラルアーツコラム

皆さんは哲学という言葉を聞いて何を思い浮かべるでしょうか。

よくわからない、ややこしいと思われる方も多いと思います。

ですから、哲学を中高生の早い段階で学ぶことに懐疑的になる方もいらっしゃると思います。

しかし、哲学を学ぶことに早すぎるということはありません。では、哲学を学ぶ意義とはいったい何なのでしょうか?

まず、哲学とはそもそも何なのでしょう。

「哲学」という言葉を辞書で引いてみると、“世界・人生などの根本原理を追求する学問”とあります。(デジタル大辞泉より引用)しかし、これだけではピンとこない方も多いと思います。

ここで哲学について考えるために哲学者カントの言葉を引用します。

カントの哲学フレーズに「人は哲学を学ぶことはできない。ただ哲学することを学びうるのみである」という言葉があります。このフレーズにおける哲学するとはどういうことでしょうか。

それは、万人にあてはまる論理によって、言語化しようとすることです。つまり、哲学の要件とは、『普遍妥当性』があるかどうか。

ただ考えればいいというものではありません。もちろん、「これが私の哲学です」といった表現は成り立ちませんし、よく言われる「なんとか哲学」といったものも、あてはまる範囲が制限されているので、明らかに哲学の誤用になります。

誰にでもあてはまるように考えることが「哲学する」ことである以上、誰にだってできますが、考えたことが「哲学」になっているかどうかは別問題。だからこそ、哲学は面白いのです。

では、中高生の段階で哲学を学ぶことがなぜ重要なのかを考えていきたいと思います。

結論から言うと、

このような点だと考えられます。

先ほど述べた通り、哲学ではひたすらいろんなことを考えます。そして、様々な物事を疑い、なぜそうなっているのかを突き詰めていきます。

そのため、常識といわれていることに対して、懐疑的な視点で考えていきます。また、考えるために先人たちの考えを吸収していきます。

考えることで自分の中に軸ができると、アイデンティティの確立につながります。グローバル化した社会では、多様な価値観を持つ人たちと話す機会が増えます。そんなときに、軸がない(=アイデンティティが確立していない)と、周囲の意見に流されてしまい、社会で活躍することができなくなるでしょう。

また、哲学は多角的な視点を得ることにもつながります。一般的に言われていることをそのまま鵜呑みにするのではなく、真理を追究する姿勢を持つことで、多角的に物事を考えられるようになります。

では、学習指導要領から見た哲学の意義についてみていきましょう。

高校の学習指導要領が2022年4月から改訂されるという話を耳にしたことがあるかもしれません。

その改訂の中では、“主体的・対話的で深い学び”がキーワードとされています。

改訂が行われた後の学習として、いろんな題材について議論を行い、結論を導き出すような学習が行われます。議論の時になぜこうなっているのか。なぜ、そのような考え方をするに至ったのかを対話していきます。

実際に哲学を学校教育で扱っている例がいくつかあります。

たとえばその代表が、全米一の進学校と呼ばれているスタンフォードオンラインハイスクールです。ここでは、哲学が必修科目となっています。校長である星友啓氏の著書『スタンフォードが中高生に教えていること』によると、

哲学の営みに親しむことで、現在のものの見方や考える枠組みから自分を解き放ち、急速に変化する社会の中で、揺るぎない自分の価値観を模索していく力を身につけることができるのです。

より深いレベルでの学習が始まる中等教育においてこそ、より柔軟な「哲学する力」を養い始めることが必要とされているのです。

とあり、これからの変化していく社会における哲学の重要性について説いています。

哲学を早い段階で学習するのは、きわめて有用であるとこの学校の事例からわかります。

ワオ高校の哲学探究の授業では、哲学的な思考力を養います。

大学のような、原典を購読して、厳密な解釈を行っていくような授業ではありませんので、「哲学とか全然わからないよ」という中学生の方でも問題ありません。

哲学探究は、いくつかの科目にわかれています。

ある科目では、常識について考える(疑う)学習が行われますし、ある授業では正義について考えます。一人で考えるのではなく、対話や議論が必ずあるのも特徴です。興味のある方はぜひワオ高校の個別相談や体験授業にお越しください。

2022/04/15教養・リベラルアーツコラム

その他の記事

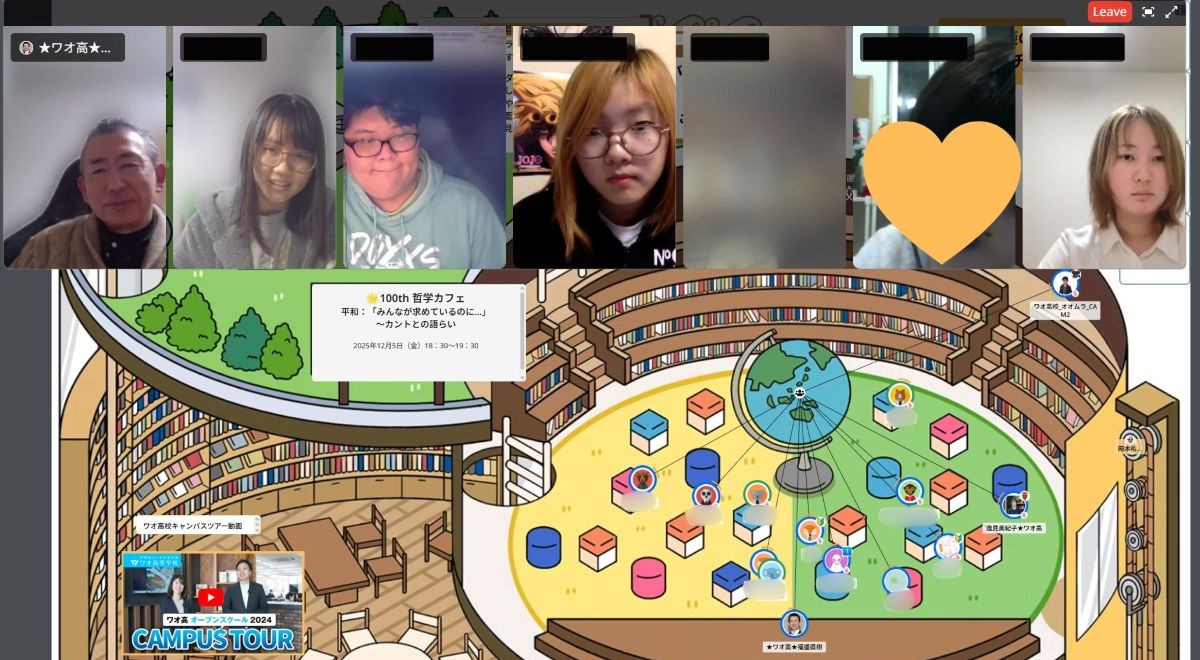

【哲学カフェ】記念すべき100回目の開催!「平和」について対話する1時間

2025/12/10

【教養探究】後期スタート!1年生がドキドキの対話授業デビュー

2025/10/02

フラットに政治を語り合う「せいじカフェ」開催

2025/07/29