2023/01/06イベント

フランスの哲学者マルク・ソーテが「考えの打ち合いの場」として始めたという哲学カフェ。

「フランクな場で、もっと気軽に哲学を議論したい」という創始者の思いを継いで、ワオ高校では今までも週に1度、哲学カフェを実施してきました。

そんな「気がつけば考えている自分に驚く」体験を一般の方にも広く味わっていただこうと、「ワオ高・秋の哲学フェス2022」に合わせて、哲学カフェをオープンな場として公開。

参加される皆さんには、身近で気になる「問い」に対して哲学者の思想をヒントに考えを深めていくために、「#ジューダイクエスト」として設定した10題をテーマに考えていただきました。

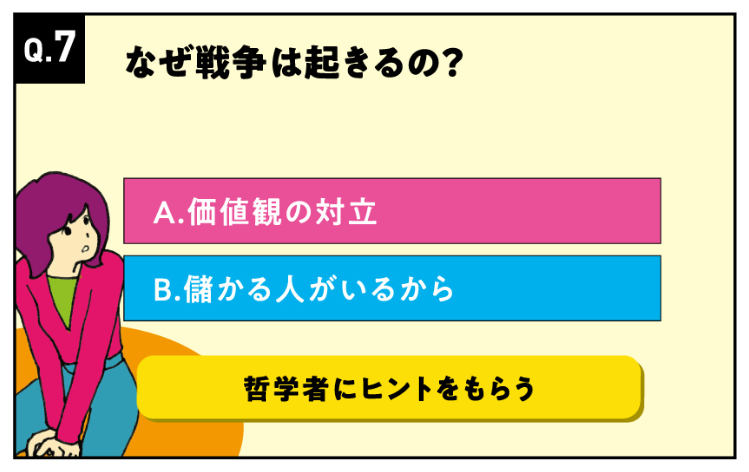

第7回11月18日(金)のテーマは「Q7:なぜ戦争は起きるの?」でした。

A、B2つの選択肢で選べるほど、単純な問題でないのは明らかですが、提示された選択肢「A:価値観の対立 B:儲かる人がいるから」のどちらかを選んだ上で話してみます。

Aを選んだ参加者「儲かるからっていう理由も含めて価値観だと思うし、それぞれの思惑があって始めるものだと思う。」

Bを選んだ参加者「戦争がきっかけで開発された技術があったり、特需があったりするから。」

Bを選んだ参加者「戦争をすることのデメリットを超えるほどの価値観ってあるのかな?と思ったので、Aではないな、と。イデオロギーの対立とかもあるのかもしれないけど、それは表面上の理由でしかないんじゃないかな。」

ここで、先生から「戦争が起こる6つの原因」について考えてみる、という提案がありました。

哲学メモ戦争が起こる6つの原因:①領土 ②国境 ③民族 ④思想 ⑤権益 ⑥不安

先生「6つめは懸念、憶測と置き換えることも可能だね。今回のプーチンの特別軍事作戦は、この不安心理によって起こっている。間接的に領土、国境の問題も絡んできているけどね。

北朝鮮がミサイルを撃ったりするのも、体制が維持できなくなるのでは、という尽きない不安から起こっている。」

この6つの原因のいずれかを前提とした上で、何かしらのトリガーがきっかけになり、戦争に踏み切ることになるというのが戦争の構造です。その「トリガー」とは何なのでしょうか?

今日は、ドイツの哲学者ハンナ・アーレントの全体主義をヒントに考えてみよう、ということになりました。

アーレントはユダヤ人の女性で、著作を通じて多くのバッシングを受けた哲学者でもあります。

哲学メモ全体主義:個人の自由や利益を認めず、全員が従属している国家と同じ考え方をするように統制する思想。

先生「先に衝撃的な話をしておくと、戦争が起こるのは、国民のせい。ドイツは世界最初の民主憲法「ワイマール憲法」を作った国。なのに、そこでナチズムが台頭、権力者ヒトラーを作り上げてしまった。

そして、ヒトラーは絵に描いたようなトリガーによって戦争を始めてしまった。一体何が引き金になったんだろうか?」

参加者「同調圧力?」

先生「近いね。ヒントは、ポピュリズム(=大衆迎合)。

大衆社会とは、大衆(=一般庶民)の特性がどんどん顕在化していく社会のこと。

ここのところはしっかり検討しておいた方がいい。このメカニズムを理解した上で、本当の意味で自覚をもって社会を支える人物が、君たちの中から出てきて欲しい。ワオ高校ではそれを信じて教育をしているからね。」

アーレントの著書『全体主義の起源』より引用「大衆の孤立化が、結果的に大きな権力を求めてしまう。自分たちをある種制約することになるイデオロギーというものを求めてしまう。その結果として全体主義化してしまう。」

先生「解明したいのは大衆の孤立化という部分。分かりづらくて誤読が起こりやすいところだけど、みんな、どう思う?」

参加者「大衆とは、何かに属すものだと思う。」

参加者「大衆を抑える者がいなくなっている状態?」

先生「それぞれが勝手気ままにものを言う状態だね。健全な発想によって党派を組んでいるのではなく、バラバラの状態で何の基準も持たず無規範に行動する。

このように全くの自然状態だと簡単に紛争、戦争が起こっちゃう。それだと安心して生活できないから、ルールが要る。それを守るための統率者が要る。国家が要る。

そうして国家と個人の間に契約が生まれた。これが社会契約だね。人間はこうして自分たちの安全を担保してきた。

このことを背景として頭の中に入れておく必要がある。」

ここまで考えてみて、アーレントの言葉が現実的になってきます。

大衆が無軌道になる→不安になる→イデオロギーを求め始める→そのタイミングで強い権力者(=独裁者)が登場する→全体主義が育っていく→ファシズムが生まれる

最初にあった「戦争が起こるのは国民のせいである。」という先生の言葉も、この話を聞くと頷けます。

先生「アメリカは民主主義の盟主を名乗る大国でありながら、トランプ政権下では大衆が孤立化し、ポピュリズムにより不満を他民族に向けていた。戦争に近づくトリガーを引いたのと同じような状況だった。政権が交代して踏み止まってはいるけど、アーレントの言うところの大衆の孤立化は依然として進んでいる。

全体主義と6要因が直結してエネルギーが充満すると、結果として戦争が起こるということだったけど、日本は安全だと断言できる?」

参加者「できないと思う。」

日本の民主主義はアメリカに教えられたもので、日本国憲法はじめ日本の法律は欧米の民主主義を参考にしながら作られています。

ところがイギリスでもポピュリズムの影響を受けて政権がコロコロ変わっている現状。

日本も同じようにならないという保証はどこにもありません。

先生「『戦争が起こるのは国民のせい』に話を戻します。民主主義の課題は何だと思う?プラトンは、ソクラテスの死によって民主主義(=多数者の専制)を徹底批判した。

大事なことを多数決で決められるほど、民衆は賢明と言えるか?という疑問から「無知の知」を徹底的に深めていった。

民主主義は危険なんです。みんなが賢いわけじゃないから。選挙でも、きちんと調べずにフィーリングで投票する人がいるでしょ。」

今日は先生がかなりエキサイトされていますね。参加者のみなさんに感じ取ってもらいたいことがあるようです。

先生「なぜ民主主義が必要なの?」

参加者「追及、批判を経て善のイデアを探り当てることが、民主主義だと可能になるのかな。」

先生「独裁体制に入ってしまうと、もはや自由な発想なんて認められない。つまり、善のイデア(=理想)を追究するなら、自由主義制度に身を置いていないと無理、ということだね。

国民が全員賢くなったら、国は良くなる。国民が賢くなればどんどん成長していくことができるという点で、民主主義が必要だということです。」

逆に国民が愚かになると、とことん悪い方向に進んでしまう…?

先生「独裁主義国家ならば1人の権力者が戦争をするでしょう。しかし民主主義の国でも、国民が賢くなければ、全体主義化して、善良な人、賢明な人が犠牲になるのは自明のこと。日本も例外ではないけど、国民はみんな賢いかな?」

参加者「自分も含めてですが、賢くない…」

参加者「やっぱり馬鹿なんじゃないですかね?僕がまだ学んでないからかもしれないけど、今日話したことの9割くらいは知らなかったので、多数派は馬鹿なのかなって…」

先生「そこがすごく大事だよ!プラトンが怒ったのは、自分が無知であるということ(=無知の知)をまずは自覚しろ、ということだから。そこから始まっていればもっと慎重になれた!ソクラテスは死ぬ必要は無かったと言いたかったんだよ。」

参加者「正しい方向に導ける人がいれば…僕らの世代がそういう考えをしっかり学んで、自分がそういう人になればいい。」

先生「自分がリーダーになる気概を持つか、正しいリーダーを推挙できる知性を持て、ということだね。」

今、こうして民主主義の特性と長所を学ぶことができていることを考えると、ソクラテスの死は無駄になっていないと言えるでしょう。

先生「2000年以上経った現在、ソクラテスの死に真の意味を持たせていくのは、君たちの決意です。君たちがどう立ち上がるかですよ。学生時代に自分のことだけ考えて生きていくような振る舞いをしてしまったら、やっぱり愚かな大衆の一人として社会に放出されるだけ、ということになる。

是非、有為な人材として社会に貢献してください。みんなにそうなって欲しいと願っています。」

■ワオ高・1月からの「哲学カフェ」詳細はこちら>

■「謎解きサイエンス」「学校説明会」など、その他のイベント詳細はこちら>

2023/01/06イベント

その他の記事

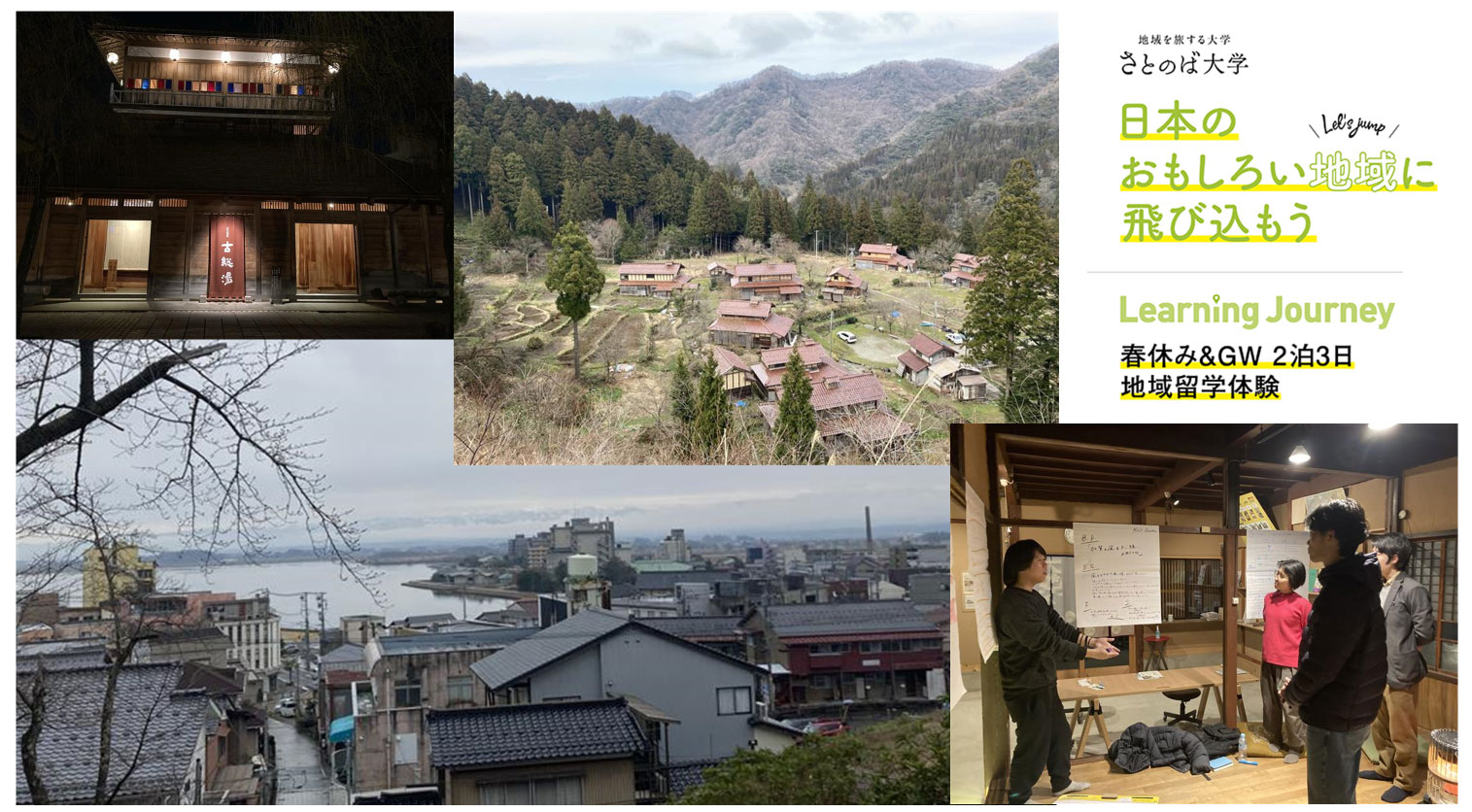

新たな価値観を得る出会い 「さとのばLearning Journey」参加報告

2024/06/28

オープンスクール2024スタート! ワオ高生がワオ高を選んだ理由とは?

2024/06/12

地域留学でリアルな学び さとのばLearning Journeyスタート!

2024/04/10